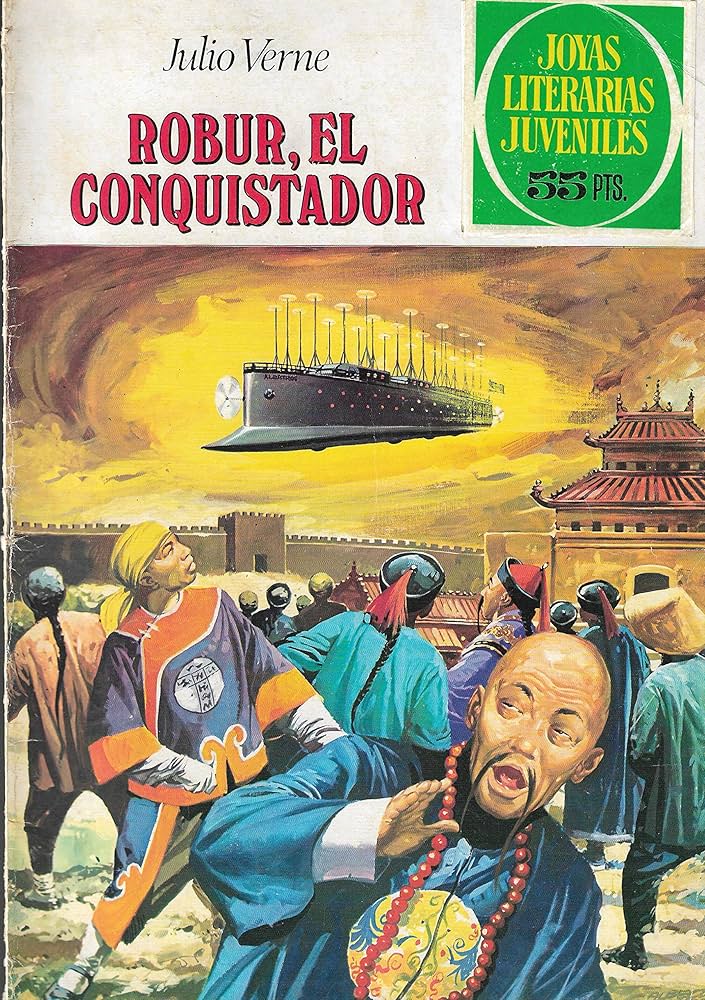

Cuando pienso en literatura, en el placer de leer y en las historias que me han dejado huella, siempre vuelvo a Robur el Conquistador. No solo porque sea una gran novela de Julio Verne, sino porque fue el primer libro que leí, o al menos, el primero del que tengo memoria. Aquel ejemplar me lo regaló mi padre el día de mi octavo cumpleaños, hace más de cincuenta años (su puta madre, ya queda menos). Tengo en la memoria la emoción primera de abrirlo, de encontrarme con una historia que, sin saberlo en aquel momento, marcaría mi relación con la lectura y, sobre todo, con los clásicos de la literatura.

Descubrir a Robur a esa edad era como asomarse a un universo desconocido, lleno de maravillas tecnológicas, aventuras y personajes que desafiaban los límites del conocimiento, y por supuesto de mi conocimiento. Con el paso de los años he leído innumerables libros, pero no son tantos los que consiguieron despertar en mí el mismo entusiasmo que sentí con el Albatros surcando los cielos en aquella primera lectura.

Es difícil explicar con precisión qué fue lo que me atrapó de Robur el Conquistador. Sobre todo porque es un recuerdo en parte construido. Quizás fuera la sensación de que el mundo se abría ante mí de una manera que nunca había experimentado antes. Hasta ese momento, los libros eran objetos curiosos, pero no esenciales. En casa siempre había. Mi padre era, y es, un lector voraz. Con Robur ocurrió que me vi atrapado por una historia.

Recuerdo lejanamente abrír sus páginas y encontrarme con la escena del Weldon Institute, donde los científicos discutían sobre la supremacía del dirigible sobre cualquier otra forma de vuelo. Para un niño de ocho años, todo aquello resultaba completamente nuevo: no solo la historia, sino la sensación de estar ante un mundo más grande, con ideas, debates y conceptos que iban más allá de mi realidad. Y luego aparece Robur, con su actitud desafiante, su visión del futuro y su extraña mezcla de genio y tirano. No era un héroe en el sentido tradicional, pero tampoco un villano. Era un hombre de ciencia convencido de que su invento, el Albatros, era la única solución para la conquista del cielo. Aquella idea era fascinante.

El Albatros, una máquina voladora más pesada que el aire, alimentada por hélices y electricidad, era la concreción del sueño humano de volar sin depender del gas de los globos. En 1974, cuando leí la novela, ya existían los aviones, claro, pero la forma en que Verne describía aquella nave hacía que pareciera algo aún más extraordinario que cualquier aeronave moderna.

Poco después de leer Robur el Conquistador, cayó en mis manos otro libro de Julio Verne: Veinte mil leguas de viaje submarino. Y ahí fue donde realmente comprendí que la literatura no solo trata de aventuras, sino de ideas y conflictos.

Descubrir a Nemo después de Robur era como asomarse a un universo opuesto. Mientras Robur se alzaba en los cielos para demostrar su superioridad, Nemo se sumergía en las profundidades del océano para huir del mundo. Robur buscaba imponer su visión, Nemo se refugiaba en ella.

Aquel contraste me dejaba ver que las historias podían ser más que simples relatos de acción; que había un trasfondo filosófico, un debate sobre el progreso, el poder y la relación del hombre con la tecnología. Cosas todas estas que, naturalmente, no pertenecen a la reflexión de mis 8 años. Yo solo he sido raro de mayor, de niño era completamente normal.

La cuestión sigue estando ahí: ¿cuál de los dos tiene razón?, ¿es mejor luchar por imponer el futuro, como hacía Robur, o retirarse de un mundo corrupto, como hacía Nemo? En aquel momento no podía responder, pero lo que sí sé es que ambos personajes marcaron mi forma de ver la literatura y el mundo. Nemo me enseñó que la ciencia y el conocimiento podían ser una herramienta para resistir, mientras que Robur mostraba que podía ser un arma para dominar.

No sé si fue por lo mucho que disfruté con Robur, pero desde entonces, cada vez que ha caído en mis manos un clásico literario, me nace una sonrisa. Verne, Dumas, Conrad, Dickens, Hugo, y tantos otros; no solo me contaban una historia, sino que me invitaban a imaginar, a soñar, a pensar.

No puedo decir lo mismo de la literatura actual, que rara vez me genera la misma sensación de maravilla y asombro. La literatura moderna las más de las veces la siento vacía, funcional, predecible. De hecho, desde hace más de 30 años muy raramente leo novela de autores vivos. Hay excepciones, por supuesto, pero con los actuales muy pocas veces he vuelto a experimentar aquella sensación que tuve con Robur el Conquistador: la de abrir un libro y sentir que el mundo se hacía más grande. Este sería mi mínimo exigible.

Volver a Robur el Conquistador con el tiempo ha sido una experiencia curiosa. De niño, me fascinaban las descripciones del Albatros, las aventuras en el aire, la sensación de libertad absoluta que transmitía la historia. Con los años, sin embargo, he ido viendo los matices de la novela que en aquel momento no percibí. Robur, por ejemplo, ya no me parece tanto un visionario, como, más bien, un dictador tecnológico. Su actitud de imponer su verdad a la fuerza lo aleja del científico idealista y lo acerca al tirano. Es un personaje que cree ciegamente en su propia grandeza, sin importarle el coste de su ambición. Que actual, ¿verdad?

Por otro lado, el debate sobre la aviación que planteaba Verne era fascinante en 1886: el dilema entre dirigibles y aeronaves más pesadas que el aire. Hoy, podríamos trasladarlo a otras tecnologías: la inteligencia artificial, la exploración espacial, la energía nuclear. ¿Debe el avance tecnológico imponerse sin consenso? ¿Es el progreso un fin en sí mismo o necesita límites?

Estas preguntas, que en su momento no me planteé, hacen que Robur el Conquistador siga siendo una lectura relevante. Verne no solo anticipó la aviación moderna, sino que nos dejó un personaje que encarna las contradicciones del progreso humano.

A veces me pregunto qué habría pasado si aquel día de 1974 mi padre no me hubiera regalado Robur el Conquistador. ¿Habría descubierto la literatura de la misma manera? ¿Me habrían fascinado igual los clásicos? ¿Habría encontrado la misma pasión por la lectura? No lo sé, pero lo que sí puedo decir con certeza es que ese primer libro cambió algo en mí, me abrió la puerta de un mundo que aún hoy sigo explorando con el mismo entusiasmo. Tal vez por eso sigo volviendo a Verne. No solo por un recuerdo feliz y nostálgico de aquellos primeros días de lectura, sino porque sus historias siguen teniendo esa chispa que me hizo amar los libros. Y entre todas ellas, Robur siempre tendrá un lugar especial.