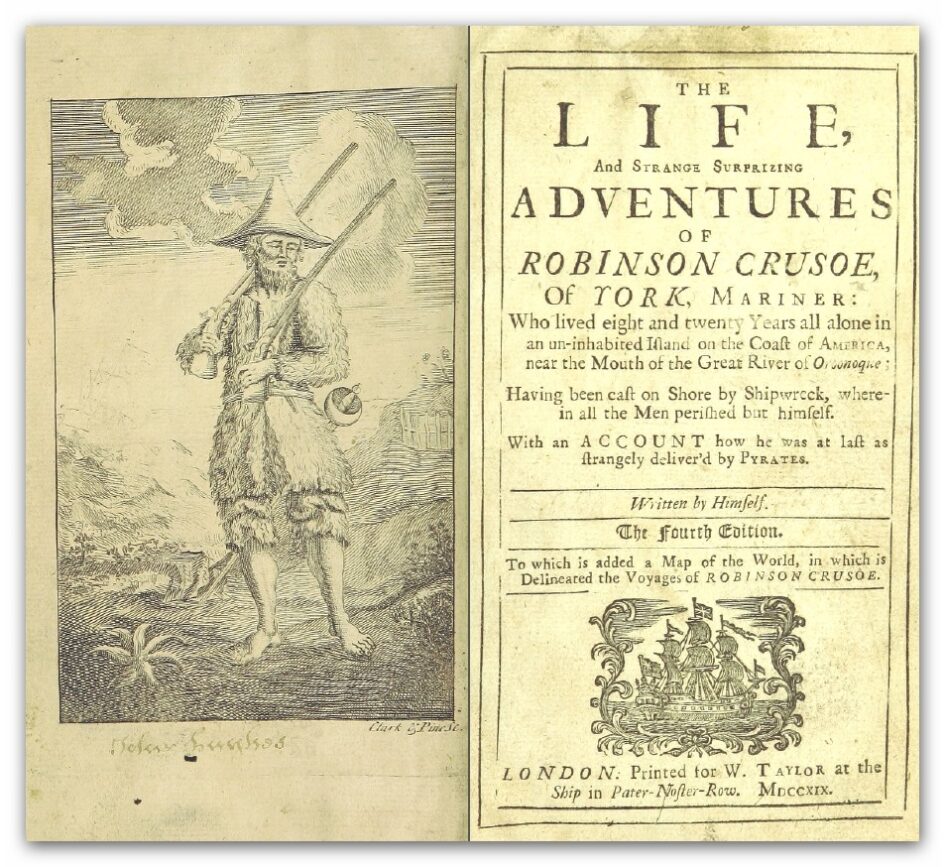

Daniel Defoe publicó Robinson Crusoe en 1719, inaugurando con su obra un género literario que marcaría la narrativa de aventuras y la novela moderna. Inspirada en hechos reales, la historia del náufrago inglés perdido en una isla desierta se convirtió en un éxito inmediato y desarrolló un arquetipo narrativo que se ha mantenido a lo largo de los siglos. La novela es, además de una crónica de supervivencia, una meditación sobre la condición humana, la moral, la religión y la civilización frente a la naturaleza.

Para comprender la trascendencia de Robinson Crusoe , es necesario situarla en su contexto histórico. La Inglaterra de principios del siglo XVIII era una nación en expansión, con un gran auge del comercio y la exploración marítima. El colonialismo y el mercantilismo dominaban la política y la economía, y el espíritu aventurero estaba en el centro de la mentalidad británica. En este marco, la figura del náufrago solitario se presentaba como un reflejo de la lucha del hombre contra la adversidad y como una metáfora de la colonización.

Además, la novela responde al auge del protestantismo y la ética del trabajo, valores que se reflejan en la forma en que Crusoe se enfrenta a su propia supervivencia. La autodisciplina, la fe y el esfuerzo constante son elementos clave en su evolución como personaje. Defoe, influido por su entorno puritano y su formación en economía y comercio, perfila a un protagonista que convierte la isla en un espacio ordenado, productivo y sometido a su voluntad, como si se tratara de una pequeña réplica del mundo civilizado.

La historia sigue la vida de Robinson Crusoe, un joven inglés de York que decide embarcarse en una vida de aventuras. Tras una serie de desventuras marítimas, finalmente sufre un naufragio y queda varado en una isla aparentemente desierta. A partir de ese momento comienza su lucha por la supervivencia, en la que aplica ingenio, paciencia y determinación.

Durante los primeros años, Crusoe se enfrenta a la soledad y la desesperación. Sin embargo, poco a poco comienza a organizar su vida en la isla, desarrollando técnicas de cultivo, domesticando animales y construyendo refugios cada vez mejores. La narrativa de esta parte de la novela es casi un tratado de supervivencia, donde el protagonista muestra una capacidad notable para adaptarse a su entorno y transformar la isla en un espacio habitable. Cada objeto rescatado del naufragio, cada herramienta fabricada y cada animal domesticado se integran en una lógica de progreso material que transforma la experiencia de aislamiento en un proyecto civilizatorio en miniatura.

Uno de los aspectos más interesantes del relato es la evolución psicológica de Crusoe. Al inicio, el aislamiento absoluto despierta en Crusoe sentimientos de angustia, culpa y temor ante la muerte. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, su carácter se fortalece y surge una actitud de aceptación resignada. Este proceso interior se acompaña de una creciente espiritualidad: la lectura de la Biblia se convierte en su refugio moral. Su situación de náufrago comienza a adquirir para él un sentido providencial. Crusoe deja de considerar su destino como una mera desgracia para interpretarlo como un castigo redentor que le ofrece la oportunidad de regenerarse espiritualmente.

La religión, por tanto, ocupa un lugar central en la transformación del personaje. Crusoe abandona la arrogancia inicial de quien desoye los consejos paternos y busca fortuna por su cuenta, y se convierte en un hombre reflexivo que asume su condición humana con humildad. Esta dimensión espiritual no es, en absoluto, secundaria. Defoe presenta la isla no solo como un espacio físico, sino también como un escenario simbólico de penitencia y redención.

El equilibrio de Crusoe se ve alterado cuando descubre huellas humanas en la playa. Este hallazgo rompe la rutina de aislamiento y despierta en él un nuevo temor: la amenaza de los “salvajes”. Más tarde, observa a un grupo de indígenas practicando un ritual de sacrificios humanos y consigue rescatar a uno de los prisioneros, a quien llama Viernes, en alusión al día de la semana en que lo conoció. A partir de entonces, la relación entre ambos marca un nuevo giro en la narración.

Crusoe adopta una posición de superioridad y asume el papel de maestro, enseñándo a Viernes el idioma inglés y los preceptos del cristianismo. Este vínculo, que puede interpretarse como una forma de compañía y mutua ayuda, también reproduce una estructura de poder profundamente colonial. Crusoe no reconoce en Viernes a un igual, sino a un ser que debe ser modelado y civilizado. La isla, que había sido hasta entonces un espacio de autosuficiencia, se convierte ahora en un escenario de dominación cultural.

Este elemento de la novela ha suscitado numerosas lecturas críticas, especialmente desde enfoques poscoloniales. La actitud de Crusoe refleja la visión eurocentrista de la época: la cultura europea se presenta como modelo de civilización, mientras que lo ajeno, lo indígena, es asociado con la barbarie. No obstante, Viernes no es un personaje plano. A pesar de su papel subordinado, demuestra inteligencia, iniciativa y una lealtad que no brota simplemente de la obediencia, sino también del afecto y la reciprocidad. La relación entre ambos es compleja y, aunque jerárquica, no está exenta de matices que invitan a una lectura más ambivalente del dominio cultural que representa Crusoe.

A pesar de esto, algunos estudiosos han señalado que la relación entre Crusoe y Viernes también contiene elementos de cooperación y aprendizaje mutuo. Aunque la jerarquía entre ambos es evidente, Viernes no es un personaje pasivo y demuestra inteligencia, valentía y capacidad de adaptación.

A medida que la convivencia entre Crusoe y Viernes se consolida, la novela se orienta hacia un modelo de sociedad mínima en la que el protagonista asume el papel de legislador, guía espiritual y administrador. Este microcosmos nos revela la aspiración de control absoluto del mundo moderno, donde incluso en medio del aislamiento más extremo, el individuo europeo proyecta su visión del orden, la fe y la productividad. En este sentido, Robinson Crusoe puede leerse como una alegoría del sujeto moderno que, dotado de razón y voluntad, impone sentido a la realidad que lo rodea.

La isla, inicialmente hostil y desconocida, se convierte en un espacio domestico. Crusoe no solo sobrevive, sino que establece una lógica de producción y consumo, construyendo herramientas, almacenando provisiones y gestionando recursos con mentalidad empresarial. Este rasgo conecta directamente con los valores del protestantismo y la naciente economía capitalista, en la que el éxito se asocia al trabajo constante, la previsión y el aprovechamiento racional del entorno. La novela eleva al máximo la figura del individuo autosuficiente, no como un ermitaño pasivo, sino como un agente que transforma la realidad, que es capaz de construir un mundo funcional con escasos medios.

Entre los grandes temas que atraviesan Robinson Crusoe destaca la tensión entre soledad e individualismo. Crusoe demuestra que es posible vivir sin otros seres humanos, pero la narración no glorifica el aislamiento. Muy al contrario, la llegada de Viernes y posteriormente de otros personajes revela que el ser humano necesita la interacción, incluso cuando ha aprendido a sobrevivir por su cuenta. La soledad se presenta como una experiencia formativa, no como un estado ideal: permite el crecimiento interior, sí, pero es la compañía -aunque sea desigual- la que dota de sentido completo a la existencia de Crusoe.

El núcleo del relato es, sin duda, la supervivencia y la autosuficiencia. Crusoe encarna el ideal del hombre que, en condiciones extremas, logra rehacer su vida a partir del esfuerzo, la observación y el ingenio. Esta autosuficiencia no es solo física, es también espiritual: en medio del naufragio, Crusoe reordena su mundo con herramientas y cultivos, y también con plegarias y meditaciones. Así, la religión y la redención ocupan un lugar central en su evolución. Su fe cristiana, inicialmente débil, se fortalece con el paso del tiempo, y la lectura de la Biblia se convierte en un acto de resistencia interior.

Otro eje clave de la obra es el colonialismo y el eurocentrismo. La relación con Viernes evidencia la mentalidad dominante de la Europa del siglo XVIII, convencida de su misión civilizadora. Crusoe actúa como colonizador en su propia isla: establece normas, impone su lengua y su religión, y convierte al otro en discípulo. A pesar de los momentos de cooperación y afecto, la jerarquía entre ambos es incuestionable y responde a una lógica de dominación cultural. Defoe lejos de ocultar este esquema lo presenta como parte natural del orden del mundo en que escribe.

Es, además, considerada como una de las primeras novelas modernas debido a su enfoque en un protagonista individualizado, su detallado realismo y su desarrollo psicológico.

Hoy, más de tres siglos después de su publicación, Robinson Crusoe sigue siendo una obra fundamental en la literatura universal. Ya sea como relato de aventuras, como reflexión filosófica o como testimonio de su tiempo, Robinson Crusoe continúa siendo una obra esencial para comprender la evolución de la narrativa moderna.