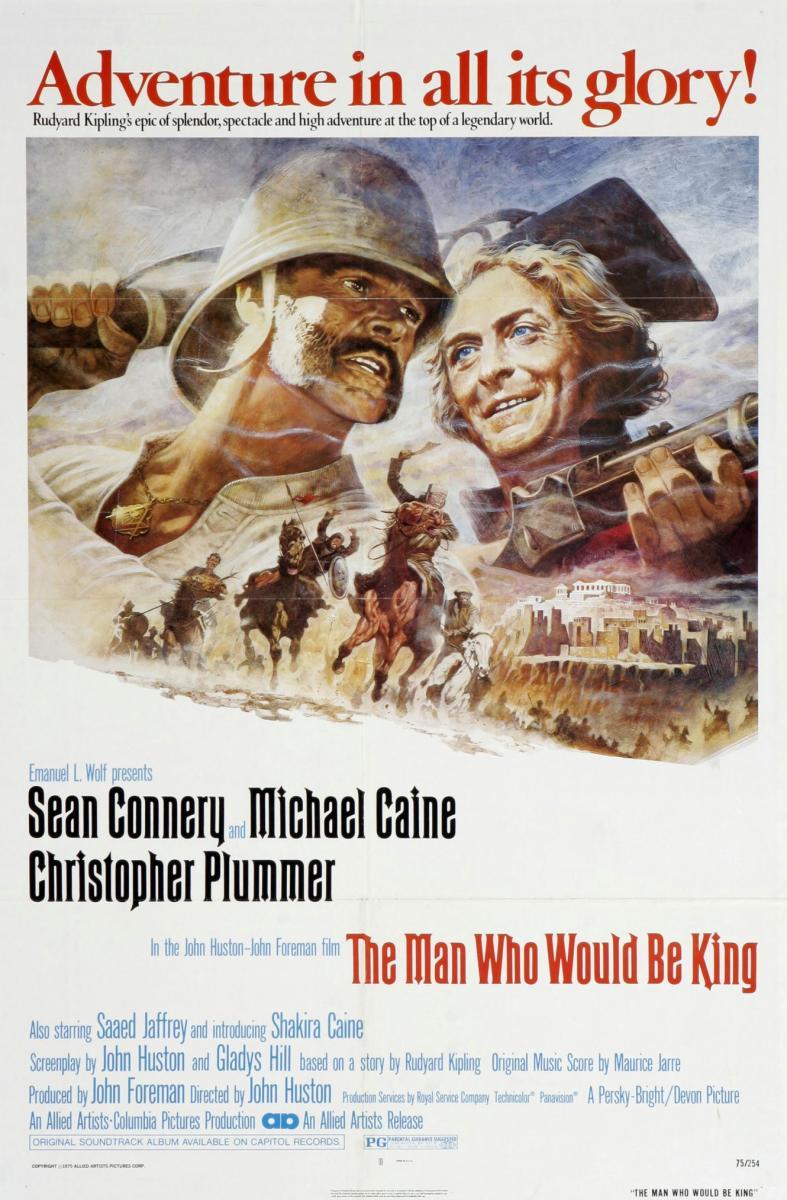

El hombre que pudo reinar, dirigida por John Huston en 1975 y protagonizada por Sean Connery y Michael Caine, es mucho más que una película de aventuras. Es un relato que, bajo la apariencia de historia exótica y colonial, esconde una interesante meditación sobre la ambición, la identidad, el poder y la fatalidad. Basada en el relato homónimo de Rudyard Kipling, publicado en 1888, la película recrea la historia de dos exsoldados británicos que se internan en el legendario Kafiristán con el propósito de fundar un reino. La aventura termina por transformarse en una epopeya trágica, en la que los protagonistas descubren el alto precio a pagar por los sueños de grandeza.

John Huston persiguió durante décadas la posibilidad de adaptar esta historia. En los años cincuenta, soñó con Humphrey Bogart y Clark Gable como protagonistas, pero la muerte de ambos frustró el proyecto. No fue hasta los años setenta cuando el sueño se volvió posible, esta vez con dos actores británicos en pleno esplendor: Connery y Caine. Ambos aceptaron condiciones económicas modestas y esperaron pacientemente el inicio del rodaje, que finalmente tuvo lugar en Marruecos. Huston, que había reescrito el guion junto a Gladys Hill, introdujo algunos cambios en el relato de Kipling: reforzó la dimensión masónica, añadió un marco narrativo en el que el propio Kipling escucha la historia de uno de los aventureros y convirtió el final en una reflexión visual sobre la caída, el juicio y la redención.

La película se desarrolla en tres actos que corresponden casi simétricamente a las fases del viaje del héroe clásico. El ascenso inicial muestra a Dravot y Carnehan como pícaros con código: juran lealtad mutua, renuncian a las mujeres y al alcohol y se lanzan a la conquista del Kafiristán con la convicción de que podrán civilizarlo y dominarlo. La llegada al reino aislado, filmada en paisajes áridos y majestuosos, recuerda los relatos de exploradores victorianos. Allí, gracias a una cadena de malentendidos, se les confunde con dioses, descendientes de Alejandro Magno. El dominio de la estrategia militar, la presencia de símbolos masónicos grabados en antiguas construcciones y un flechazo fortuito que no hiere a Dravot refuerzan el mito. Dravot es coronado rey. Carnehan se deja arrastrar por la gloria de su amigo.

La clave del colapso está en el error más humano: la necesidad de amor, de legitimación, de afecto. Dravot decide casarse con una mujer local, Roxana, contra la advertencia de que un dios no puede tomar esposa. La joven, aterrorizada, le muerde el rostro y lo hace sangrar. El mito cae. Dravot deja de ser divino. Lo que sigue es el caos. El pueblo se rebela. Dravot es capturado, juzgado y condenado. Pero su final no es el de un simple impostor. Hay en él una dignidad trágica. Canta una vieja marcha británica mientras camina hacia el borde de un puente. La escena, que Huston filma con una apabullante sobriedad, es la culminación simbólica de toda la película.

El puente es, de hecho, uno de los grandes símbolos del film. Como analizó Santiago García Ochoa, el puente no es sólo un lugar de tránsito físico. Es también una frontera espiritual. En su lectura masónica, se convierte en el espacio donde el juicio se ejerce. Dravot, que ha traicionado el juramento que un día selló con Carnehan, muere pero recupera su condición de hermano. El apretón de manos entre ambos, justo antes de la ejecución, restituye ese vínculo original. El puente aparece así como un altar y un patíbulo, un punto de no retorno donde el hombre que se creyó dios vuelve a ser humano.

Carnehan regresa a la civilización mutilado, viejo, deshecho, pero vivo. Carga con él la cabeza coronada de Dravot, la prueba tangible de que lo que cuenta no es una invención, sino una historia real, aunque parezca un mito. En la escena final, Carnehan enseña esa cabeza al periodista Kipling (interpretado por Christopher Plummer) antes de desaparecer como un espectro. Lo que deja atrás no es sólo una historia, sino una advertencia: todo imperio, incluso el más absurdo, puede levantar su cúpula sobre la mentira, pero terminará desmoronándose cuando esa mentira sangre.

Más allá de la aventura, El hombre que pudo reinar funciona también como una reflexión amarga sobre el colonialismo. Huston no juzga abiertamente a sus personajes, pero los muestra en toda su desnudez. Dravot y Carnehan no son malvados. Son herederos de una cultura que cree en su derecho a civilizar, en su capacidad para organizar el mundo. La película no glorifica su empresa, pero tampoco la caricaturiza. Al contrario, muestra cómo esa lógica imperial —mezcla de astucia, ambición y superioridad moral— puede llevar a actos heroicos y a delirios suicidas. El resultado es una crítica sin estridencias, que funciona porque no pontifica.

Otro tema importante en El hombre que pudo reinar es el de la identidad. Al inicio, Dravot y Carnehan son dos exsoldados sin patria, sin nombre, sin futuro. Buscan una hazaña que los salve del anonimato. Y la encuentran. Pero el precio que pagan es alto: al convertirse en dioses, se deshumanizan. Cuando intentan volver a ser hombres, ya es tarde. La identidad que construyeron, basada en la farsa, los devora. Solo cuando Dravot acepta su final —canta, no implora; camina, no cae de rodillas— recupera una forma de nobleza que parecía perdida. Y es ahí, en ese instante fugaz, donde se convierte, al fin, en lo que el título sugiere: no en el hombre que reinó, sino en el hombre que pudo reinar. El condicional es su condena, pero también su legado.

Huston, que ya había explorado esta dimensión trágica en otras películas como El tesoro de Sierra Madre o Moby Dick, firma aquí una de sus, para mí, obras más logradas. La puesta en escena, austera pero precisa, el uso del paisaje como elemento narrativo, la dirección de actores, el ritmo del montaje: todo converge en una película que no necesita efectos grandilocuentes para impactar. Connery y Caine, en el cénit de sus carreras, ofrecen interpretaciones memorables. Connery construye un Dravot carismático y trágico. Caine da vida a un Carnehan irónico, leal y, en última instancia, vencido.

La crítica recibió la película con respeto, pero sin entusiasmo. Con el tiempo, sin embargo, se ha convertido en un clásico. Hoy, 50 años después, sigue siendo una de las grandes películas de aventuras de la historia del cine. Pero su valor va más allá del género. Es un relato sobre la caída, sobre el precio del orgullo, sobre la imposibilidad de reinar sobre un mundo que no se comprende. Es una fábula amarga y luminosa a la vez, que nos recuerda que ningún puente nos salvará si lo cruzamos sin saber qué hay al otro lado.